了解海蟾蜍的棲息地偏好與生命週期

海蟾蜍常出現在人為環境,如:果園、菜園、稻田、庭院、雞舍等。會在堆肥、廚餘旁等待昆蟲大餐。

何俊霖攝

何俊霖攝於堆肥處等待昆蟲的海蟾蜍

陳柔云攝

陳柔云攝果園

何俊霖攝

何俊霖攝稻田

繁殖期:1 月至 9 月,會由旱地遷徙到淺水域求偶交配。

非繁殖期:10 月至 12 月,棲息於較乾燥方便覓食的區域。

李鵬翔攝

李鵬翔攝海蟾蜍雄蛙繁殖期喜歡在已放水尚未插秧的稻田鳴叫

陳柔云攝

陳柔云攝海蟾蜍喜愛鄰近果園或菜園的稻田及水池,方便日間休息躲藏,夜間求偶鳴叫

李鵬翔攝

李鵬翔攝海蟾蜍抱接

一年產卵 8000~35000 粒,卵僅需1至3天即可孵化成蝌蚪,2 至 7 周後變態成幼蛙。幼蛙體長僅 1 至 1.5 公分,大約 1 年可成長到 7 至 8 公分且達性成熟。

海蟾蜍以蛙類、昆蟲等動物為食,也會吃飼料。

李鵬翔攝

李鵬翔攝海蟾蜍卵串

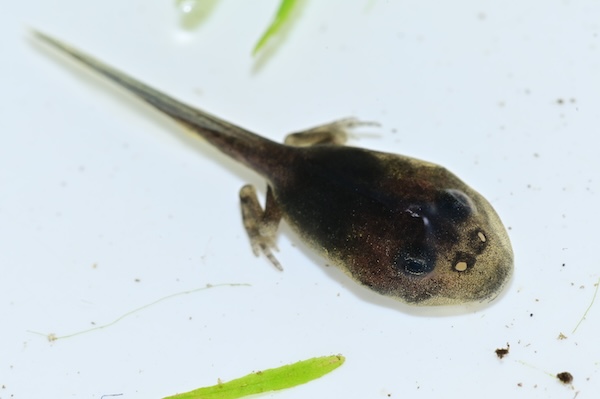

李鵬翔攝

李鵬翔攝海蟾蜍蝌蚪背面

李鵬翔攝

李鵬翔攝海蟾蜍蝌蚪腹面

卵 → 1-3天 → 蝌蚪 → 2-7週 → 幼蛙 → 約1年 → 成蛙

產卵量:每年 8,000-35,000 粒

性成熟:約 1 年(體長達 7-8 公分)

Rhinella marina

中南美洲(美國德州至巴西)

體長約 10 至 15 公分,最大可達 21.5 公分、1.1 公斤

一年產卵 8000~35000 粒,卵在1至3天即可孵化成蝌蚪

南投草屯地區已建立野外族群,持續進行移除工作

被列為世界百大入侵種

• 體長約10至15公分,目前台灣野外紀錄最大體型為21.5公分、1.1公斤

• 耳後腺大、呈三角形

• 成蛙顏色變化較大,雄蛙背部通常無花紋,雌蛙背部有褐色或深色斑塊

• 剛變態完畢的幼蛙,背部有橘色斑點

• 幼蛙背部有明顯深色花紋

海蟾蜍已於2022年4月7日被農業部林業及自然保育署公告為有害動物,勿隨意捕捉、持有、繁殖。

若民眾看到體長超過10公分的大蟾蜍請通報。

移除控制主要為地方政府、林業分署及保育組織負責,一般民眾勿自行捕捉。

通報方式:臉書社團「台灣兩棲類保育志工」發文、撥打1999通報地方政府。