認識海蟾蜍的外觀特徵及與本土蛙類的差異,並介紹海蟾蜍的潛在危害、中毒處理方式

海蟾蜍體長約 10 至 15 公分,目前台灣野外紀錄最大體型為 21.5 公分、1.1 公斤。

幫蛙類量體長時,會從吻端(嘴巴尖端)量到肛門處,因此稱為吻肛長。

曾梨棉攝

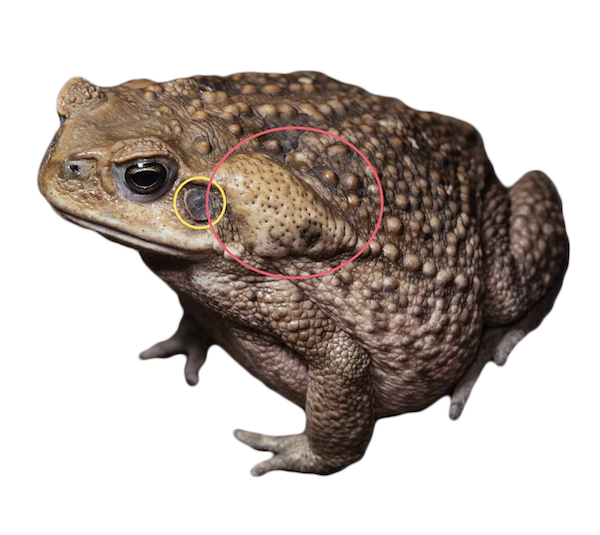

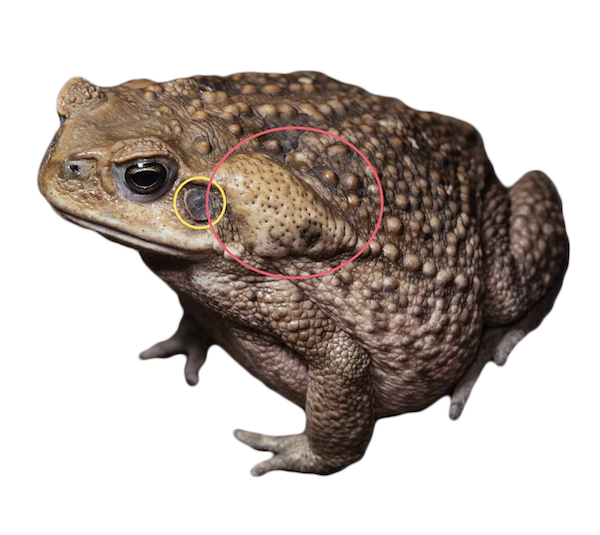

曾梨棉攝海蟾蜍的耳後腺大,呈三角形,延伸至肩部。耳後腺為海蟾蜍的主要毒腺,分泌乳白色毒液。

雄蛙背部通常無花紋,雌蛙背部則是有褐色或深色斑塊。

何俊霖攝

何俊霖攝雌蛙背部具褐色或深色斑塊

何俊霖攝

何俊霖攝耳後腺大、呈三角形

成長史:蟾蜍卵 → 蝌蚪 → 幼蛙 → 成蛙

李鵬翔攝

李鵬翔攝剛變態完畢的海蟾蜍幼蛙,背部有橘色斑點

李鵬翔攝

李鵬翔攝海蟾蜍幼蛙,背部有明顯深色花紋

李鵬翔攝

李鵬翔攝海蟾蜍雌蛙,背部有深色斑塊

李鵬翔攝

李鵬翔攝海蟾蜍雄蛙,背部無花紋

辨別海蟾蜍與本土蛙類的關鍵特徵:

海蟾蜍的幼蛙與本土蛙類有些相似,以下是一些辨識要點:

李鵬翔攝

李鵬翔攝上圖為海蟾蜍(左)及黑眶蟾蜍(右)幼蛙背部比較:仔細觀察可看出,黑眶蟾蜍耳後腺呈長條型,直直往後,海蟾蜍耳後腺則是斜斜地三角型。

李鵬翔攝

李鵬翔攝澤蛙 (Fejervarya limnocharis)

部分海蟾蜍幼體具有背中線,與澤蛙外觀相似,可觀察吻部辨識:澤蛙吻部有垂直花紋

李鵬翔攝

李鵬翔攝海蟾蜍(左)及黑眶蟾蜍(右)幼蛙腹部比較:黑眶蟾蜍比較多黑斑,尤其在下顎(李鵬翔攝)

海蟾蜍容易和其他也屬於蟾蜍科的原生物種混淆!

李鵬翔攝

李鵬翔攝黑眶蟾蜍 (Duttaphrynus melanostictus)

1. 體長約5至8公分

2. 吻部、上眼瞼及鼓膜周圍有黑色稜脊,趾端黑色

李鵬翔攝

李鵬翔攝盤古蟾蜍 (Bufo bankorensis)

1. 體長約6至11公分

2. 體色多變

3. 鼓膜不明顯

李鵬翔攝

李鵬翔攝海蟾蜍 (Rhinella marina)

1. 體長約10至15公分

2. 耳後腺大,呈三角形,延伸至肩部

何俊霖攝

何俊霖攝因蟾蜍的毒素具有強心作用,可做成蟾酥,是一種中藥。但並非每種蟾蜍都適合製藥,例如毒性極強的海蟾蜍,若食用可能造成生命危險。

接觸毒液須以清水沖洗,誤食海蟾蜍須盡速送醫。

陳柔云攝

陳柔云攝上圖為從耳後腺分泌乳白色毒液的海蟾蜍。

Rhinella marina

中南美洲(美國德州至巴西)

體長約 10 至 15 公分,最大可達 21.5 公分、1.1 公斤

一年產卵 8000~35000 粒,卵在1至3天即可孵化成蝌蚪

南投草屯地區已建立野外族群,持續進行移除工作

被列為世界百大入侵種

• 體長約10至15公分,目前台灣野外紀錄最大體型為21.5公分、1.1公斤

• 耳後腺大、呈三角形

• 成蛙顏色變化較大,雄蛙背部通常無花紋,雌蛙背部有褐色或深色斑塊

• 剛變態完畢的幼蛙,背部有橘色斑點

• 幼蛙背部有明顯深色花紋

海蟾蜍已於2022年4月7日被農業部林業及自然保育署公告為有害動物,勿隨意捕捉、持有、繁殖。

若民眾看到體長超過10公分的大蟾蜍請通報。

移除控制主要為地方政府、林業分署及保育組織負責,一般民眾勿自行捕捉。

通報方式:臉書社團「台灣兩棲類保育志工」發文、撥打1999通報地方政府。